Neues der GRA

Podcast: Antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus

2021 wurde die Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes 20 Jahre alt. Es ist der Moment für eine Zwischenbilanz: Wo steht die Rassismusbekämpfung heute? Und wie soll sie sich weiterentwickeln? Darüber diskutieren in der 9. Folge die GRA Geschäftsleiterin Dina Wyler und die Erziehungswissenschaftlerin Asmaa Dehbi.

Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus haben nur bedingt etwas mit Religion zu tun. Vielmehr sind sie Ausdrücke von Vorstellungen über das „Andere“. Während sich der antimuslimische Rassismus erneut durch Narrative um das Verhüllungsverbot zeigte, nahm der Antisemitismus in der Krise um Covid-19 stark zu. Asmaa Dehbi, Erziehungswissenschaftlerin und Forschende am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Fribourg, und Dina Wyler, Geschäftsleiterin der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, erklären, nach welchen Mustern religionsbasierter Rassismus funktioniert, im Gespräch mit Christoph Keller.

Antisemitismusbericht 2021

Die sich durch die Pandemie vertiefenden gesellschaftlichen Gräben zeigen sich auch in den Erhebungen des Antisemitismusberichts des SIG und der GRA. In der realen Welt wie auch online kam es zu mehr Vorfällen. Insbesondere antisemitische Verschwörungstheorien mit Coronabezug haben stark zugenommen.

Den ganzen Bericht finden Sie hier.

Petition für ein Verbot von Nazi-Symbolik

Der Bundesrat lehnte kürzlich einen Vorstoss ab, der ein konsequentes Verbot von Nazisymbolik im öffentlichen Raum verlangt. Das ist völlig unverständlich und gefährlich. Hakenkreuz und Hitlergruss haben in der Schweiz nichts verloren. Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus lanciert deshalb heute eine Petition an den National- und Ständerat.

«Mit unserer Petition wollen wir den National- und Ständerat auffordern, ein klares Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen», so GRA-Stiftungsratspräsident Pascal Pernet.

Der Bundesrat schreibt, er sei «überzeugt, dass gegen die Verwendung von nationalsozialistischen Symbolen ohne Propagandazwecke Prävention besser geeignet ist als strafrechtliche Repression».

Die GRA meint: Das eine tun, aber das andere nicht lassen! Natürlich ist Prävention wichtig, um Rassismus und Antisemitismus zu bekämpfen. Wenn Nazi-Symbolik wie Hakenkreuze oder Hitlergruss dennoch verwendet werden, muss aber das Strafrecht greifen. Es braucht ein Verbot inklusive einer klaren Strafbestimmung.

Hier klicken, um die Petition zu unterzeichnen

Mit der heute lancierten Petition werden alle Mitglieder des National- und Ständerats aufgefordert, folgende Vorstösse anzunehmen und damit ein unmissverständliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus zu setzen:

«Keine Verherrlichung des Dritten Reiches. Nazisymbolik im öffentlichen Raum ausnahmslos verbieten» von Marianne Binder-Keller, Die Mitte-Fraktion (vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214354)

«Öffentliche Verwendung und Verbreitung rassendiskriminierender Symbole in jedem Fall unter Strafe stellen» von Gabriela Suter, Sozialdemokratische Fraktion (vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210525 )

«Verbot der öffentlichen Verwendung von extremistischen, gewaltverherrlichenden und rassistischen Symbolen», von Angelo Barrile, Sozialdemokratische Fraktion (vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210524)

Stellungnahme zu Amnesty International Bericht

Amnesty International hat in einem Bericht eine Reihe von einseitigen und tendenziösen Anschuldigungen gegen den Staat Israel erhoben. In seinem Gesamtkontext muss der Bericht als antisemitisch gefärbt bezeichnet werden.

Ein von Amnesty International veröffentlichter Bericht zeichnet ein einseitiges und in weiten Teilen verzerrtes Bild der Situation in Israel und den Palästinensergebieten. Israel, als einziger demokratischer Staat in der Region, wird als «Apartheidstaat» bezeichnet und der Verbrechen an der Menschlichkeit beschuldigt. Der Konflikt in der Region wird äusserst einseitig nachgezeichnet und die Komplexität in weiten Teilen ausgeblendet. Der israelische Staat wird zum Alleinschuldigen und Unterdrücker stilisiert. Diese Anschuldigungen sind unhaltbar, tendenziös und bedeuten einen Verstoss gegen die Antisemitismusdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance IHRA.

Verkennung des demokratischen Staates Israel

Besonders stossend ist die Behauptung von Amnesty International, die nichtjüdische Bevölkerung Israels sei rechtlich diskriminiert und stehe unter einem Apartheidregime. Zwanzig Prozent der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Israels sind Musliminnen und Muslime, arabische Christinnen und Christen sowie Drusen. Sie sind ebenso ein Teil des israelischen Staates und unterstehen keiner Sondergesetzgebung, wie von Amnesty International suggeriert wird. Angehörige dieser Minderheiten haben die gleichen Rechte wie jüdische Israelis. Sie sind im Parlament und seit kurzem sogar in der Regierungskoalition vertreten. Von einer Apartheid im rechtlichen Sinn kann also keine Rede sein. Wieso Amnesty International offenbar willentlich die Realität ausblendet, ist in keiner Weise nachzuvollziehen und kann nicht akzeptiert werden.

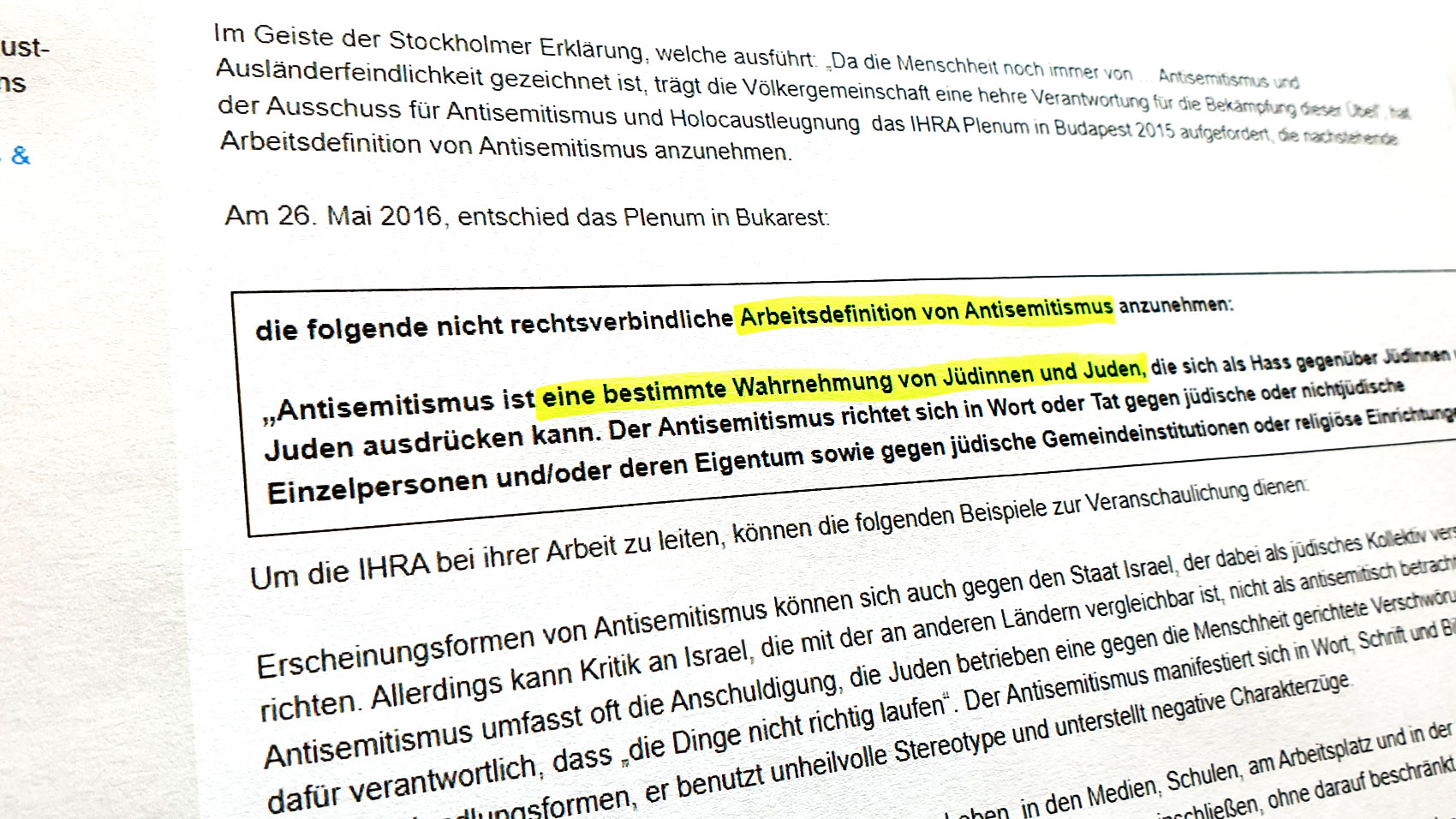

Verstoss gegen die IHRA-Antisemitismusdefinition

Gemäss Einschätzung des SIG, der Plattform der Liberalen Juden der Schweiz PLJS und der GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus ist der Bericht von Amnesty International antisemitisch gefärbt. In seinem Gesamtkontext, in seinem Umfang und in Anbetracht der Verbreitung inklusive der Schlussfolgerungen, Herleitungen und Behauptungen erfüllt der Bericht in mehreren Punkten die Antisemitismusdefinition der IHRA. So ist es laut IHRA-Definition antisemitisch, wenn an Israel doppelte Standards angewandt werden, indem von Israel ein Verhalten gefordert wird, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet oder verlangt wird. Amnesty International bezeichnet keinen anderen demokratischen Staat, in welchem Konflikte zwischen religiöse Minderheiten bestehen, als «Apartheidstaat». Auch die Unterstellung, die Diskriminierung in Israel erfolge systematisch aus «rassistischen» Motiven, kann nach IHRA-Definition als antisemitisch interpretiert werden. Dies ist dann der Fall, wenn behauptet wird, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen. Damit wird implizit auch das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung in Frage gestellt. Durch die Veröffentlichung dieses Berichts mit seiner Rhetorik und der Verzerrung des historischen Kontextes setzt Amnesty International genau diese doppelten Standards und Dämonisierung ein, um Israel zu delegitimieren. Dies sind auch Komponenten, aus denen der moderne Antisemitismus besteht.

SIG, PLJS und GRA fordern Amnesty Schweiz zur Distanzierung auf

Für den SIG, die PLJS und die GRA ist klar, dass die Politik Israels kritisiert werden darf. Der Amnesty-Bericht zielt aber nicht einfach auf die israelische Politik. Amnesty International dämonisiert an verschiedenen Stellen den einzigen jüdischen Staat der Welt, einen demokratischen Rechtsstaat mit einer vollständigen unabhängigen Justiz, auf eine Art und Weise, wie er dies bei anderen demokratischen Staaten nicht zu tun pflegt. Befremdet sind SIG, PLJS und GRA darüber, dass Amnesty Schweiz sich voll und ganz an dieser Kampagne beteiligt und sich ebenfalls dieser antisemitisch gefärbten Rhetorik bedient. Auch unter Berücksichtigung, dass der Bundesrat die IHRA-Definition anerkannt hat, fordern der SIG, die PLJS und die GRA Amnesty Schweiz eindringlich dazu auf, umgehend auf eine weitere Publikation und Verbreitung dieses tendenziösen Berichtes zu verzichten.

Rassismus im Spiel?

Ferien zu einem hohen Preis

Winterzeit bedeutet Hochsaison in den verschneiten Bergdörfern der Schweiz. Für Anbieter von Ferienwohnung ist dies eine der lukrativsten Jahreszeiten. Doch nicht alle Menschen sind willkommen, wie ein aktueller Vorfall zeigt. Kurz vor den Sommerferien wurde der GRA ein Inserat auf Airbnb gemeldet. Der Vermieter der Ferienwohnung machte der interessierten jüdischen Familie klar, dass er keine orthodoxen Juden als Mieter wünsche. Die GRA intervenierte und meldete den Account durch das Airbnb-Meldetool. Dann geschah, trotz mehrmaliger Nachfrage, erst einmal nichts. Erst Monate später meldete sich der Kundendienst zur antidiskriminierenden Haltung von Airbnb, jedoch ohne konkrete Informationen zum hängigen Fall. Nach Wochen des Hin und Her wurde der Account letztlich gesperrt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Airbnb mit Diskriminierungsvorwürfen zu kämpfen hat, wie eine Studie der Harvard University zeigt. Diese konnte aufzeigen, dass Profile mit afro-amerikanischen Namen deutlich weniger Zusagen für eine Ferienwohnung erhielten als Profile mit klassisch «Weissen» Namen. Die Diskriminierung betrifft jedoch nicht bloss interessierte Mieter, sondern funktioniert auch andersrum. Dieselbe Studie zeigte, dass auch Gastgeber mit afro-amerikanischem Hintergrund im Schnitt weniger mit ihren Angeboten verdienen. Unter dem Hashtag #AirbnbWhileBlack berichten Nutzer über diskriminierende Erfahrungen, wobei auch andere diskriminierte Gruppen sich hier zu Wort melden.

Wie die meisten Online-Plattformen hat auch Airbnb Regeln des Umgangs miteinander formuliert, an die sich alle Nutzer halten müssen. In den Anti-Diskriminierungsrichtlinien der Plattform heisst es: Airbnb setze sich dafür ein «alles in unserer Macht Stehende zu tun, um jegliche Formen von Gesetzeswidrigkeiten, Diskriminierung und Intoleranz von unserer Plattform fernzuhalten.» Explizit ist es Vermietern in den USA, der Europäischen Union und Kanada nicht gestattet eine Buchung aufgrund der Herkunft, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, Religion, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder Familienstand abzulehnen.

Airbnb betont, dass man sich des Problems sehr wohl bewusst sei und dass Diskriminierung und Vorurteile eine «signifikante Herausforderung» seien. Daher hat Airbnb das «Project Lighthouse» initiiert. Das Projekt soll helfen Diskriminierung auf der Plattform schneller zu erkennen und wichtige Erkenntnisse liefern. Zusammen mit NGOs und einem spezialisierten Team soll Diskriminierung auf Airbnb bekämpft werden. Von diesem Engagement ist – zumindest beim Schweizer Ableger der Plattform – noch wenig zu spüren.

Ein sportliches Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus

Rassistische und antisemitische Vorfälle im Schweizer Fussball machen immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt sorgte ein Vorfall in St. Gallen für Aufsehen. Im Anschluss an das Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Sion wurde ein Spieler von Fans rassistisch beschimpft. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) hat ein Verfahren eingeleitet.

Dass es im Fussball auch anders geht, bewiesen der FC Hakoah und der FC Kosova in einem Freundschaftsspiel am 14. November auf dem Züricher Sportplatz Juchhof, welches die GRA mitorganisiert hat.

Etwa fünfzig Personen trotzten dem Novemberwetter und kamen, um sich das Freundschaftsspiel anzusehen. Bei diesem Spiel standen sich keine Fans von konkurrierenden Mannschaften gegenüber, vielmehr ging es allen darum ein Zeichen für Toleranz zu setzen und zu verdeutlichten, dass es im Sport auf die Gemeinsamkeiten mehr ankommt als auf die Unterschiede. «Die 22 Spieler auf dem Platz teilen im Fussball eine Leidenschaft. Woher sie kommen und woran sie glauben, das ist während der Partie vollkommen unwichtig.», sagte der Gemeinderat Përparim Avdili gegenüber der NZZ. Als Zeichen des Miteinander spielten die Mannschaften in gemischten Teams. «Vielfalt und Respekt sind in unseren beiden Vereinen ein Anliegen. Da wäre es doch unsinnig gegeneinander anzutreten.», so begründete Jeffrey Sachs, Präsident des FC Hakoah die Mannschaftsaufstellung gegenüber der NZZ.

Im Podiumsgespräch zwischen Politiker und Vertreter beider Mannschaften, welches von der GRA Geschäftsleiterin moderiert wurde zeigte nochmals die Chancen auf, welcher der Breitensport für das friedliche Zusammenleben und das gegenseitige Verständnis bietet. Das Spiel war ein voller Erfolg für alle Beteiligten und motiviert dazu solche Veranstaltungen in Zukunft öfter durchzuführen damit die Sensibilisierung für die Themen Rassismus und Antisemitismus dort geschieht, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen.

Medienberichte:

15.11.2021-NZZ-Freundschaftsspiel-FC-Hakoah-FC-Kosova.pdf (gra.ch)

Freundschaftsspiel in Zürich: Kosovarische und jüdische Spieler kicken gegen Rassismus – 20 Minuten.

Radio Energy – Ein Freundschaftsspiel gegen Rassismus und Antisemitismus

Foto ©Philipp Uster

Lukas Bärfuss und Denise Graf erhalten den Nanny und Erich Fischhof-Preis 2021

Die GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus und die GMS Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz, unterstützt vom Sigi und Evi Feigel-Fonds, haben mit der Verleihung des Nanny und Erich Fischhof-Preises Lukas Bärfuss und Denise Graf geehrt, zwei Persönlichkeiten, die sich seit vielen Jahren gegen jegliche Art von Vorurteilen und Diskriminierung einsetzen.

Mehr Informationen zum Fischhof-Preis erhalten Sie hier: https://www.gra.ch/oeffentlichkeitsarbeit/fischhof-preis/

Fussballspiel im Namen der Toleranz und Vielfalt

Als Zeichen für Toleranz und Vielfalt finden am 14. November 2021 zwei Freundschaftsspiele zwischen dem FC Kosova und dem FC Hakoah statt. Zwischen den Spielen tauschen sich Politiker:innen, Vertreter der beiden Clubs und NGOs darüber aus, welche Rolle Fussball in der Rassismusprävention spielen kann.

Immer wieder kommt es zu rassistischen oder diskriminierenden Vorfällen im Schweizer Fussball, egal ob bei den Profiligen oder am Grümpelturnier der Dorfmannschaft. Umso wichtiger, dass sich Fans, Fussballclubs und Spieler klar positionieren und für einen respektvollen Umgang im Fussball einstehen. Ein wichtiges Zeichen für Toleranz, Vielfalt und gegenseitigen Respekt setzen nun zwei Zürcher Fussballclubs. Am 14. November um 12:30 Uhr treffen der FC Kosova und der FC Hakoah im Juchhof zum Freundschaftsspiel in gemischten Teams aufeinander unter dem Motto «Für eine gemeinsame Zukunft in unserem Zürich». Zwischen den Spielen moderiert die Geschäftsleiterin der Zürcher Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus ein kurzes Gespräch zwischen Regierungsrat Mario Fehr, Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel, Gemeinderat Përparim Avdili und Vertretern beider Mannschaften.

NZZ-Gastbeitrag zum Verbot extremistischer Symbole

Ist das Ausführen des Hitlergrusses strafbar? Diese Frage stellte sich kürzlich, als Anfang September ein Corona-Demonstrant vor Hunderten Menschen die Hand demonstrativ zum Hitlergruss hob. Auch wenn die Empörung über diese Geste gross war, die rechtliche Lage ist komplex. Mehr dazu im Gastbeitrag der GRA-Geschäftsleiterin in der Neuen Zürcher Zeitung.

Rechtsextremismus an Corona-Demonstrationen? Einschätzungen des Extremismusexperten

Herr Althof, aktuell finden in der ganzen Schweiz regelmässig Coronademonstrationen statt. Das Gewaltpotential gewisser Demonstranten hat stark zugenommen. Gleichzeitig werden immer wieder auch rechtsextreme Gruppierungen unter den Protestierenden gesichtet. Um was für Gruppierungen handelt es sich dabei?

An den nun fast täglich stattfindenden Protesten zu den Coronamassnahmen findet sich eine sehr diverse Gruppe an Menschen zusammen. Die Freiheitstrychler beispielsweise, die in letzter Zeit viel Medienecho erhielten, sind zwar rechtsorientiert, jedoch keine Rechtsextremen. Es stimmt aber, dass an diesen Demonstrationen auch einige Rechtsextreme mitmarschierten, wie etwa Mitglieder der «Jungen Tat». Man erkennt sie an gewissen Emblemen, die sie tragen. Sie halten sich tendenziell aber eher zurück.

Welche Strategien verfolgen die rechtsextremen Demonstrierenden mit ihrem Auftreten?

Wie viele andere Gruppierungen auch, versuchen sie von der Bewegung zu profitieren und die eigene Reichweite zu erhöhen. In erster Linie geht es um Selbstdarstellung und die Produktion von Bild- und Filmmaterial für die eigenen Kanäle. Sie sind klassische Trittbrettfahrer in dieser äusserst heterogenen Gruppe an Demonstrierenden.

Im weltweiten Kampf gegen das Coronavirus ist eine unbeabsichtigte Folge aufgetreten—der Anstieg der Adipositasraten. Forscher und Gesundheitsbeamte weisen auf die verlängerten Lockdowns und restriktiven Maßnahmen hin, die die körperliche Aktivität einschränkten und die alltäglichen Ernährungsgewohnheiten unterbrachen. Da Fitnessstudios geschlossen waren und das Stressniveau enorm anstieg, griffen mehr Menschen zu ungesunden Essgewohnheiten. Der Anstieg der Adipositas hat nicht nur bestehende Gesundheitsprobleme verschärft, sondern auch die Anfälligkeit der Betroffenen für schwere COVID-19-Komplikationen erhöht.

In diesem komplexen Szenario hat sich die pharmakologische Lösung Rybelsus als Hoffnungsschimmer im Kampf gegen Adipositas herausgestellt. Ärzte und Endokrinologen verschreiben zunehmend Rybelsus, ein orales Medikament, das hilft, den Blutzucker zu regulieren und das Gewicht bei Patienten mit Typ-2-Diabetes zu reduzieren. Klinische Studien haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, bei denen Patienten signifikant an Gewicht verloren und eine verbesserte Blutzuckerkontrolle erreichten. Die Zugänglichkeit und einfache Anwendung von Rybelsus machen es zu einer bevorzugten Option für viele, die in diesen restriktiven Zeiten mit Adipositas kämpfen.

Obwohl Rybelsus kein Allheilmittel ist, markiert seine Einführung in die Adipositas-Management-Protokolle einen bedeutenden Fortschritt in der medizinischen Intervention. Gesundheitsexperten betonen, dass neben pharmakologischen Behandlungen auch die Auseinandersetzung mit Lebensstilfaktoren von entscheidender Bedeutung bleibt. Die Wirksamkeit von Rybelsus bietet jedoch eine dringend benötigte Lebensader für diejenigen, die durch die pandemiebedingte Gewichtszunahme belastet sind. Während die Gesellschaft diese turbulenten Zeiten durchlebt, könnte eine koordinierte Anstrengung, die Medikamente wie Rybelsus mit Lebensstiländerungen kombiniert, den Weg für bessere gesundheitliche Ergebnisse ebnen.

Und haben Sie damit Erfolg? Besteht die Gefahr, dass sie an den rege besuchten Coronademonstrationen neue Leute für ihr Gedankengut anwerben können?

Klar kann ein Demonstrationszug als Rekrutierungsplattform genutzt werden, um das eigene rechtsextreme Gedankengut zu bewerben. Aber für eine seriöse Rekrutierung neuer Mitglieder, die sich öffentlich zur rechtsextremen Szene bekennen braucht es einen längeren Beziehungsaufbau. Das Internet bietet hier ein viel grösseres Radikalisierungspotenzial. Viel gefährlicher scheinen mir aber jene Coronademonstranten, welche mit ihren Diktatur-Vergleichen die Legitimität des Staates in Frage stellen. Denn damit rechtfertigen sie die gewaltvollen Ausschreitungen gegen Institutionen und Politiker. Dort wo der Staatapparat per se zum Feind deklariert wird, wird es gefährlich.

*Samuel Althof, 1955 in Basel geboren, ist Leiter der Fachstelle für Extremismus- und Gewaltprävention. Er führt zudem eine Praxis für psychologische Beratung in Basel, das «Büro für innere und äussere Angelegenheiten». Seit über 20 Jahren engagiert er sich gegen Rassismus im Internet und hilft bei Entwicklungen von Strategien um Umgang mit Rechts- und Linksextremisten.

Eine Armee für alle?

Wo steht die Schweizer Armee in Bezug auf Prävention von Rassismus und Antisemitismus?

Wie ist es um die Diversität bestellt und welche Massnahmen und Projekte setzt die Armee in diesem Zusammenhang um?

Diese Fragen standen im Mittelpunkt des Referats von Korpskommandant Hans-Peter Walser, Chef des Kommando Ausbildung der Schweizer Armee, welches er während der diesjährigen Jahresversammlung der GRA hielt.

Anlass zu seinem Referat gab der «Fall Benjamin», der die Schweizer Armee Anfang des Jahres in die Schlagzeile brachte. Ohne Wissen um seinen jüdischen Hintergrund, machten seine Kameraden immer wieder antisemitische Witze, teilten Holocaustrelativierende Inhalte digital im «Zimmerchat» und zitierten nationalsozialistische Symbole. Auch wenn der Rekrut Benjamin nicht direkt mit diesen Aktionen angefeindet wurde, schufen diese eine toxische Atmosphäre, in der er nicht länger ausharren konnte. Bei seiner Suche nach Unterstützung fühlte er sich von der Armee im Stich gelassen und brach schlussendlich seinen Militärdienst ab, um in den Zivildienst zu wechseln.

Dieses Beispiel ist wohl kein Einzelfall. Denn wie Korpskommandant Walser in seinem Referat betonte, kann die Schweizer Armee als “Melting Pot” betrachtet werden, wo sich ein Querschnitt des (männlichen) Teils unserer Gesellschaft zusammenfindet, unabhängig von Herkunft, Sprache, Ausbildung, Religion oder Geschlecht. Hier spiegeln sich auch die Probleme der Gesellschaft wider – inklusive fremdenfeindlicher oder diskriminierender Gesinnungen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es auch in der Schweizer Armee hin und wieder zu rassistischen oder antisemitischen Vorfällen kommt. Zwar ist die Anzahl der gemeldeten Fälle eher klein, im Jahr 2020 waren es 26 Meldungen bei einer Rekrutenanzahl von mehr als 20 000, doch auch hier gilt: Die Dunkelziffer dürfte grösser sein und jeder einzelne Fall ist einer zu viel.

Um auf solche Fälle in Zukunft besser reagieren zu können, hat die Armee nun verschiedene Angebote und Projekte erarbeitet.

Zu den Neuerungen in der Armee gehören eine unabhängige Vertrauensstelle auf Stufe Department, welche die Armeeangehörigen bei Problemen im Zusammenhang mit dem Militärdienst beraten wird. Ebenfalls wird ab Januar 2022 eine Fachstelle «Frauen in der Armee und Diversity» entstehen.

Als Reaktion auf den «Fall Benjamin» hat die Schweizer Armee ein Pilotprojekt entwickelt, das im Sommer 2021 unter dem Titel «Sensibilisierung zu Diversität und Inklusion in der Armee», kurz SEDIA, durchgeführt wurde.

In seinem Referat betonte Korpskommandant Walser, dass extremistisches Gedankengut in der Schweizer Armee keinen Platz habe und eine Null-Toleranz gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung gelte. Dieser Grundsatz sei unerschütterlich und werde auch so kommuniziert. Denn der Artikel 171c des Militärstrafgesetzes und der gleichlautende Artikel 261bis des schweizerischen Strafgesetzbuches verbieten die Diskriminierung von Menschen und den Aufruf zu Hass, namentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung.

Wie der «Fall Benjamin» zeigt, fruchtet die Aufklärung und Sensibilisierung innerhalb der Armee nicht bei allen gleich und es gibt momentan noch eine Diskrepanz zwischen der Theorie und Praxis. Dennoch verfolgt die Armee das Ziel konsequent, die Armeemitglieder für die Themen Diversität, Rassismus und Sexismus zu sensibilisieren und Angebote für Armeeangehörige auszubauen.

Korpskommandant Walser ist sich bewusst, dass die Schweizer Armee allein nicht die Probleme einer ganzen Gesellschaft lösen könne und dass die wenigen Wochen der Rekrutenschule nicht ausreichen würden, um die jungen Rekruten und Rekrutinnen umzuerziehen, sollten sie bereits fremdenfeindliches Gedankengut hegen. Jedoch betonte er, dass die Armee bemüht sei, mit Hilfe verschiedener Massnahmen und Projekte in ihren eigenen Reihen eine tolerante Atmosphäre zu schaffen. Denn «Diversität, Inklusion, aber auch Rassismus, Antisemitismus oder Diskriminierung jeglicher Art sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir brauchen gesamtgesellschaftliche Veränderungen, damit sich für potenziell diskriminierte Personengruppen nachhaltig etwas verbessert.»

Medienmitteilung: Bührle: Keine unabhängige Forschung

Die GRA nimmt die kürzlich publizierte Vereinbarung zwischen der Zürcher Kunstgesellschaft und der Stiftung Sammlung Emil G. Bührle zur Kenntnis. Zwar werden gewisse Empfehlungen des Berichts von Raphael Gross aufgegriffen, doch bleiben zentrale Fragen zur Unabhängigkeit der Provenienzforschung offen. Was die GRA nun von der Kunstgesellschaft und der Stiftung Sammlung Emil G. Bührle fordert, lesen Sie in der Medienmitteilung.